スーツをクリーニングする頻度って、どれくらいが良いのか分からないですよね。

そこでこの記事では、スーツをクリーニングするべき頻度や自宅でできるお手軽ケア方法をご紹介していきます。

ぜひ正しいクリーニング頻度を知って、スーツを長持ちさせてくださいね!

Outline

| ※この記事は2026年1月時点の情報をもとに作成しています。 ※記事内の価格は記載がない限り全て税込み価格です。 ※本記事で紹介しているブランド/商品はPR商品を含みます。 |

| 【PR】 |

1. スーツをクリーニングする頻度について

まずはスーツのクリーニング頻度について解説していきます。

適切な頻度について知りたい方は、ぜひ順番にチェックしてくださいね。

1-1. スーツクリーニングは1シーズンに1回が目安

スーツをクリーニングに出す頻度は基本的に1シーズン(3か月)に1回程度で問題ありません。

頻繁なクリーニングは逆にスーツを痛めてしまうため、目立つ汚れや臭いが付いた時以外は上記の回数に押さえておくのがおすすめです。

また、クリーニングに出すタイミングは「長期間しまう前」がおすすめ。

人間の皮脂や汗を吸収したまま長期間保管すると虫に食われてしまうため、クリーニングに出すことで防止しておきましょう。

クリーニング後は

①ビニールシートを取る

②太めのハンガーにかける

③高温多湿、直射日光を避けた場所に吊るす

上記のように保管することで、より生地を長持ちさせられますよ。

1-2. 頻繁にクリーニングしてはいけない理由

多くのスーツはウール(羊の毛)で作られています。

羊毛に含まれる油分はクリーニングによって落ちてしまうため、頻繁に出すと生地からハリが失われます。

ハリが失われると汚れが付着しやすくなるため、くたびれて見えてしまうのです。

長くスーツを愛用したいという方に頻繁なクリーニングはおすすめ出来ません。

1-3. クリーニングの種類と値段にも注意

スーツのクリーニングには「ドライクリーニング」と「ウェットクリーニング」の2種類があります。

それぞれ特徴や料金が異なるので、以下の表で違いをチェックしておきましょう。

| ドライ クリーニング |

ウェット クリーニング |

|

| 特 徴 |

油性の汚れ*が落ちやすい ※皮脂や食べ物など |

水溶性の汚れ*が落ちやすい ※汗など 店によって技量に差が出る |

| 値 段 |

約1,000~ 2,000円 |

約2,000~ 4,000円 |

| 期 間 |

1日~3日程度 | 1週間程度 |

季節や付いた汚れに合わせて、適したクリーニングに出してくださいね。

2. 自宅でできるスーツを清潔に保つポイント

クリーニング以外に、ブラッシング、スチーム、乾燥など日々のお手入れで汚れを落とすことも重要です。

自宅でも手軽にできるお手入れの方法を紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

お手入れを入念にすることで清潔なスーツを維持しましょう。

2-1. スーツのシワを防ぐ方法

スーツのシワを防ぐ方法には、「ハンガーに吊るしスーツの重みでシワをのばす方法」と「アイロンでシワをのばす方法」があります。

軽いシワはハンガーに吊るすだけで伸ばすことができますが、それでも伸びそうにないシワには、綿の当て布をした上からアイロンを中低温でかけましょう。

◆ハンガーに吊るしスーツの重みでシワをのばす方法

ハンガーは肩のラインに合う肉厚で丸みのあるものを選びましょう。

厚さの目安は3.0〜5.0cm。薄いものはもちろんNGですが、それより厚いもの(コート向きのハンガー)もスーツの型崩れの原因になります。

形は肩先が前方に柔らかくカーブしているタイプがおすすめです。

さらにこだわるなら、スーツの肩幅に合ったハンガーの幅を選びましょう。

素材は防湿効果があり静電気を防いでくれる木製がベストですが、形が合ったプラスチックのものでも大丈夫です。

・肩先が前方にカーブしているもの

・木製

・ハンガーの幅がスーツの肩幅と近いもの

パンツはズボン専用のハンガーで吊りましょう。

裾の部分をハンガーに挟んで逆さまに吊るすと、パンツの重みを利用してしわが伸ばせます。

ジャケット同様に、木製のハンガーが理想です。

家に帰ったらすぐハンガーにかける、これが毎日のお手入れの基本です。

◆アイロンでシワをのばす方法

ジャケットの場合、上記の5箇所のパーツに順番にかけます。

順番を守ってかけると、シワが残りにくくきれいに仕上がります。

では、パーツごとのアイロンがけのコツを見ていきましょう。

手順1. 袖

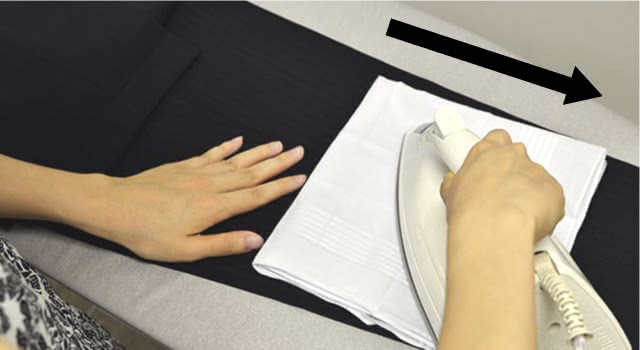

片方ずつアイロン台に乗せて、袖にアイロンをかけていきます。

生地を傷めないように、当て布を当てながら、なでるように優しくかけましょう。

左手で生地を広げ軽く引っ張りながら、しわを伸ばしてください。

袖の外側にある縫い目に合わせて優しくプレスすると、きれいな形が保てます。

袖まんじゅうを袖の中に入れてかけるのが理想ですが、丸めたバスタオルを入れても綺麗にかけることができます。

手順2. 後ろ身頃(背中)

アイロン台にジャケットを着せるように置き、上から下へなでるようにかけます。

背中のしわは目立つので、丁寧にかけましょう。

手順3. 前身頃

生地の流れに沿って全体的に軽くかけましょう。

脇の部分で生地が切り変わっている場合は、ジャケットをずらして、脇の部分の形に沿ってアイロンがけをしていきます。

パットが入っている肩の周辺は、アイロン台にスーツを着せるように置くとかけやすくなります。

手順4. ラペル(下襟)

ラペルは折り目を強くつけすぎると、立体的な形が崩れてしまうので、なでるように軽くアイロンをかけます。

アイロンの熱が残っているうちに、形を整えます。アイロン台ではかけにくいときは、ハンガーにかけたままでも大丈夫です。

その際も必ず当て布は使ってください。

手順5. 襟

襟は裏からかけるのがおすすめです。

襟は首のラインに沿って丸く縫い付けられているため、少しずつ手で平らに伸ばしながらアイロンをかけていきます。

一気にアイロンをかけようとして無理にプレスすると逆にシワが入ってしまうため、気をつけましょう。

裏にアイロンがかかったら、折り返しすと立体的な襟の完成です。

パンツは3箇所のパーツに分けて、

の順番にアイロンをかけます。

手順1. 腰回り

まずは腰回りを一周かけます。裏地からかけるとかけやすいです。

表地はパンツの前側と後ろ側を同時にかけてしまわないように、アイロン台にパンツを履かせるようにして、片面ずつかけます。

ファスナーに当たらないように注意しましょう。

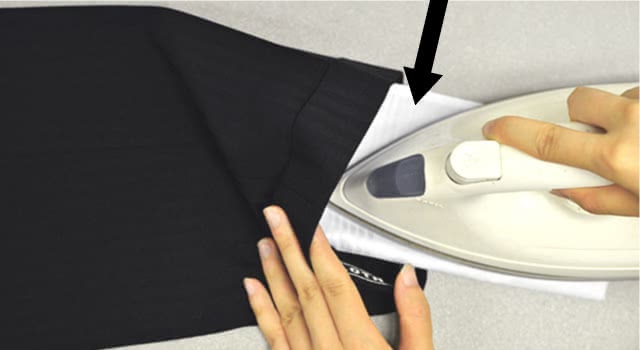

手順2. 腰〜裾にかけて

片方ずつアイロン台の上に載せて、腰から裾へアイロンをかけます。

その際、パンツを履いている際に真ん中に来る折り目(センターライン)を優しくプレスしましょう。

写真のようにパンツを置いた際は、センターラインは両端になるので、名前に惑わされないように注意してください。

間違った部分に折り目をつけてしまうと、スラックスの形が崩れてしまいます。

このセンターラインは、スチームを吹きかけるだけのお手入れや、ズボンプレッサーでは、美しいラインを保つのが難しく、アイロンでのプレスが効果的です。

手順3. 裾

裾は内側からかけましょう。足元にしわがついているとだらしない印象を与えてしまうので、丁寧にかけてくださいね。

2-2. スーツの汗や雨の匂いを防ぐ方法

におい対策をしていたのに、スーツが臭くなってしまった!そんなときのために、においに気づいた際の対処法をご紹介していきます。

スーツの匂いを取るには主に、スチームをかける方法と消臭スプレーをかける方法があります。

◆スチームをかける方法

アイロンのスチームを当てると、蒸気が飛ぶときに汗の成分も一緒に飛ばすことができます。

汗は水溶性なので、蒸気の水分で溶け出すからです。

アイロンの熱で殺菌もできるため、においの防止もできておすすめなお手入れです。

◆消臭スプレーをかける方法

今すぐにおいを何とかしたいという緊急事態には、消臭スプレーもおすすめです。

ファブリーズやリセッシュなどの消臭スプレーをかけるだけでも、においは改善されます。

汗や汚れがつきやすい、スーツの内側を中心に吹きかけましょう。

おすすめは「ファブリーズメン」

ファブリーズの中でも最強の消臭力を誇る男性用のファブリーズ。汗、タバコ、焼肉などいわゆる「オトコのニオイ」に効く消臭剤です。

消臭力がある分スカイブリーズの香りは少し強めなので、テスターなどで試してみてからの購入をおすすめします。

3. キレイにこだわる方は洗えるスーツがおすすめ

ここまでスーツをクリーニングに出す頻度について解説してきましたが、日々、着用する中での汚れやニオイを解消したい!という方もいるのではないでしょうか。

そんな方には、自宅の洗濯機で汚れを落とせる洗えるスーツがおすすめです。そこで、ここでは洗えるスーツを取り扱うおすすめ店を

- 第三者機関が定める審査をクリアしている、または洗える機能を公式HPでしっかりと紹介している

- 機能面だけでなく、長く使える高品質な1着を提供している

という基準でご紹介します。

クリーニングなしでも、スーツがきれいになるようにケアしたい、という方はぜひ参考にしてみてくださいね。

▼おすすめ店2選

AOKI

東日本を中心に500店舗以上を展開する大手の量販店「AOKI」。

おすすめは、洗濯時のホツレを防ぐ特殊縫製や洗濯後のシルエットを保つ特殊加工が施され、安心して丸洗いできる「本当に洗えるスーツ」です。

スーツについたしみや汗・花粉などの汚れを、自宅の洗濯機で丸洗いするだけでですっきり解消してくれますよ。

【ブランド名】AOKI

【商品名】本当に洗えるスーツ

【価格】31,900円(税込)~

【店舗一覧】はこちら

コナカ

大手紳士服量販店の中で、新素材や機能性素材を使ったスーツを多く取り揃えている「コナカ」。

おすすめは、洗濯・洗剤を使わず温水シャワーで汚れを落とすことができる「シャワークリーンスーツ」です。

汚れのほか、シワやほこり・花粉などもしっかり落とせるため、手間をかけずにスーツを清潔に保ちたい方はチェックしてみてくださいね。

【ブランド名】コナカ

【商品名】シャワークリーンスーツ

【価格】64,900円(税込)~

【店舗一覧】はこちら

4. まとめ

この記事で紹介したクリーニングの頻度について大切なポイントは以下の通りです。

・クリーニングは1シーズンに1回が目安

・スーツの軽いしわはハンガーにかけ、スーツの重みで伸ばすことができる

・普段からしわ、汚れ、ニオイが気になる方には、洗えるスーツという選択肢もおすすめ

大切な一着を長く着れるよう、適切なケアを行ってくださいね。

◆参考文献

・SMART SUIT BIBLE(2016)/宝島社

・ビジネススーツ超入門 成功する就活スーツ・フレッシャーズスーツはどれだ?/盛岡弘

| 【PR】 |